用語解説

両側同時手術

整形外科分野では左右の関節が同様に罹患している場合は少なくありません。

両肩関節周囲炎、両肘尺骨神経麻痺、両正中神経麻痺、両変形性股関節症、両大腿骨頭壊死症、両変形性膝関節症、両外反母趾などの診断名がつくことは珍しくありません。

これらの両側疾患を同じ日に同じ一回の麻酔で手術することを両側同時手術といいます。

当院でも外反母趾など、出血が少ない、合併症が片側でも両側同時でも変わらない、すなわち両側手術でも術後の全身状態に全く影響がないと考える患者さんへは希望に応じて同時に行なっています。しかし現実的には、片側手術を行なって満足が得られた後に、もう片側を行なうことを決断いただき手術することのほうが多いようです。

当院に来院される患者さんで「同時手術ができないのですか」と質問する方が少なからず居られますので、説明いたします。米国では人工関節などを含めて同時手術されていることがあり、日本でも流行になりつつあります。その利点欠点と当院の考えを示します。

利点

- 入院期間が短縮できる

- リハビリも同時にできる

- 入院費用の分の費用が減額できる(手術費用は片側の2倍です)

- 麻酔が1回ですむ

欠点

- 手術は片方ずつ始めるので時間が長くなる

- 同時手術における総出血量は2倍になる

- 深部静脈血栓などの合併症に関して頻度が高くなりうる

- 両側手術後なのでリハビリが不便だったり余計に辛い可能性がある

当院の方針

人工膝または股関節置換術の同時手術は2人以上の人工関節専門医師が居ればできる事です。しかし、若干の費用の違い(米国は1日あたりの入院費用が驚くほど高いので費用重視になっています)と治療期間のために輸血の可能性や合併症の可能性が高くなる方法を選ぶことは賢明とは考えません。輸血のことだけを検討しても、片側手術でも術後貧血が正常値に戻るためには約3ヶ月かかりますので、全身的な余力を考えると3-4ヶ月間を空けてからもう片方を行なうことのほうがより安全であると考えています。絶対輸血を避けたいと願う患者さんにその危険性が少しでも増す両側同時を行なうことには注意が必要です。

最小侵襲手術(MIS)

整形外科だけで用いられる言葉ではありませんが、整形外科分野でも近年用いられることが多い言葉です。整形外科の医学論文掲載の雑誌名にもこの言葉が使われています(最小侵襲手術ジャーナル:JMIOS)。整形外科においてこの言葉は関節鏡器械の発展とともに膝の関節内検査が小さな傷で出来るようになり用いられるようになりました。テレビ、ビデオ、DVDといった電化製品の機能向上のお陰で周辺機器として関節鏡にもこれらのヴィジュアル機器が利用できるようになりました。小さな穴からカメラを覗くように観察していたのが、デジタルビデオのように画面にして観察でき、拡大したテレビ画面で見られるようになりました。そして、多くの患者さんが恩恵を受ける機会に恵まれました。

例えば、膝の半月板縫合や部分切除などは患者さんがテレビ画面を見ながら手術を受けられますし(膝半月板手術)、複数の医師が手術に参加して画面から得られる関節内部の情報を共有しつつお互いの医療技術向上に役立ちました。関節鏡では角度のあるスコープを用いるので、先端の角度が広い視野を与え、さらにその先を回転させることで360度の異なる視野が得られる利点があるのです。

膝の靭帯再建もMISとして標準化されました。かつては15cm以上の皮膚切開と、関節切開を要し、直視下であるにも拘わらず視野が広くはありませんでした。今は大きく関節を切開して靭帯再建の手術を行なう整形外科専門機関は皆無でしょう。明らかにMISが優れているからです。われわれが多用する靭帯再建手術の皮膚切開も4-5cmの部分と1cm以下の刺入点3箇所で済みます(膝靭帯再建手術)。このように、関節鏡は皮膚切開を小さくしたことは勿論ですが、手術侵襲も副作用も少なく、手術成績も良好で長期においても安定した成績が報告されております。

このような、膝関節の成功を受けて、肩、肘、手、股、足関節などたくさんの関節や、脊椎手術においても鏡視下手術が行われるようになりました。しかし、あまり多くない手術だったこともありlearning curveなる言葉が使われるようになったことも事実です。学習曲線と訳し得るこの言葉は、手術する医師がだんだん上手になるという意味で、経験を要するという意味で使われています。

どんな手術でも最初から熟練した医師と同じ手術ができるとはいえませんが、特に鏡視下手術は技術的に要求度の高い、経験の必要な手術です。関節鏡視下手術でどんな疾患も優れた効果が得られるとは限らないことも知っておかなくてはいけません。また、どんな上手な術者であっても、疾患や部位によっては、関節切開した場合と同じだけの効果が得られない場合もあるということです。また、関節や疾患によっては関節切開と関節鏡に劇的な違いがないのではないかとの批判もあり、関節鏡に適した症例を選んで行なうべきであるというのが客観的視点からのスタンダードであります。すなわち、どんな症例も関節鏡でやるべきだという考えは常に正しいとは限らないのです。勿論、関節鏡による手術が最適である疾患、症例もたくさんあります。そのような症例に対しては手術の助手経験を含め、十分に習熟した医師による関節鏡視下手術が行なわれてはじめてMISといえそうです。

近年、人工関節置換術においてもMISという言葉が使われるようになっております。膝と股関節の人工関節置換術で用いられているこの言葉の定義ははっきりしておらず、どのような状態を最小侵襲というべきかが学会でも議論になっております。人工関節のMISではconventionalな(これまでの)人工関節手術よりも視野が狭いことが膝関節鏡におけるMISと異なるところです。視野が十分でないゆえに、あらゆる手術において求められる、止血が確実かどうか、人工関節の設置位置が理想的であるかどうかなど手術中に確認しないといけない多くのポイントのうちいくつかが直視下に確認できないことに問題があります。その手術の再現性や、低侵襲性の上で今後検証を求められそうです。勿論、このMISも前述のlerning curveを経て長期成績にも耐えうる手術になることは言うまでもありません。従来法の手術手技に習熟している専門医ならば、このMISの習熟のために何年も要することはないようですので、現在のMISが更に多くの人工関節を行なう専門医によって今後、行なわれるのか、あまり利点がないとして広まることがないのかは興味深いところです。

米国の整形外科医師で人工関節を自身が6000例以上行なっており、今も年間300例以上手術している著明なRanawat先生が昨年来札した際に「手術後の痛みをMISで少なくできるとしたらそれは皮膚の切開の長さではなくて、骨や筋肉に対する愛護的操作によるものである。経験のある術者の目でしっかりと見て止血操作をしっかりして、人工関節の設定を正確に行なうことが短期にも長期にも良い関節を作る」とのコメントを残されMISには否定的でした。当院の手術で輸血回避率が高いのは自己血輸血による対応も勿論ですが、止血がしっかりしており、術後出血がコントロールされているからです。手術時間、出血量、そして人工関節の設置の正確性、使える人工関節の自由度などの面でconventional(これまでの)な手術よりも優れたときに人工関節におけるMISが真の意味で最小侵襲手術となる可能性があると思われます。関節に対して同じことができるならば皮膚切開は小さいに越した事はありませんし、当院の人工関節も膝は15cm、股関節は12cmの皮膚切開で行なわれているものが大半です。

深部静脈血栓症

手術後(特に婦人科、整形外科領域)や骨折などで長期臥床を強いられる状態の患者さんでは下肢の深部の静脈内で血栓(血液が凝固したもの)を形成しやすくなります。「血液のうつ滞」が原因です。エコノミー症候群といわれている状態も、これに相当します。飛行機を利用する際には、血液がうつ滞しないように、また濃くならないように、水分をとり、座ったまま同じ姿勢でいないようにして予防するように航空会社では指導しています。

手術の際にできる血栓が静脈から剥がれ、心臓に運ばれ、肺循環系につまることがあります。肺血栓塞栓症という病気で、血栓が小さければ、肺は凝血塊を溶解する機能が活発な臓器ですので、自然に溶けてしまいます。しかし、非常に稀ではありますが、血栓が大きいと胸痛、呼吸困難が生じ、ショック状態になることもあります。

日本血栓止血学会は手術などで長時間動かせない時に、患者の脚などの静脈に出来た血栓が血流を止めたり、または、肺梗塞症を引き起こす可能性のある静脈血栓塞栓症を予防するガイドラインをまとめました。

術後に使用するAVインパルスという足に刺激を与える装置はその予防の一つです。また、当院では年齢や手術術式に従い下肢に医療用ストッキングも使用しています。ストッキングは血液のよどみを減少させることで予防的効果が期待できます。また、術後血栓形成の指標としてD―ダイマーという検査があります。人工関節は勿論のこと出血の多い手術ではこの検査によって早期の血栓形成に適切に対処しています。

クリニカルパス

クリニカルパス(以下パスと略)は、入院時に患者さんに手渡される計画書です。治療計画を予め知らせることで患者さんが安心して入院生活をおくる事を目指します。必要な治療・検査やケアなどをタテ軸に、時間軸をヨコ軸に取って作った、診療スケジュール表です。

パスはアメリカでから始まり、日本に1990年代に導入されました。現在、日本でも広く普及しています。元来、医療は同じ病院でも、担当医師の考えによって違う方針となりえます。しかし、パスは各病院で標準化することが必要となりました。パスはその病院毎の質の高い医療を追求します。また、その結果をスケジュール化します。すなわち、同じ様な患者さんに同じ高いレベルの治療を再現性良くできることは重要なことです。

病気の治療をタイムスケジュール化することで、患者さんは、何時、どんな検査があって、何日に手術をして、いつ頃には退院出来るかということがわかります。その結果、不安は少なくなります。医療スタッフにとって、何時、どのような医療行為を誰が行うのか、患者さんへの説明はどうしたらよいか、ということが明確になります。医療サービスを柔軟に提供できるようになっています。パスは患者さんにとってもまた、医療スタッフにとっても計画的な指標になるのです。

臨床の場ではパスが機能するには、(1)診療がチーム体制であること。(2)部門相互の風通しが良く、診療情報をお互いに共有しあっていること(3)手術や術後、退院後のケアに対する患者、家族の理解を深めるための入院時事前教育をすること(4)パスを上手く活用するために啓蒙、技術指導、およびコミュニケーション訓練プログラムが整っていること、など環境整備が必要です。

パスは「道しるべ」であって、臨床の指令として絶対従わないといけないものではないと言われています。患者さんの個別性や特殊性はあります。しかし、同じ診断名の患者には共通したケアができるべきです。

当院のクリニカルパスは科学的な根拠や最新の医学知識に基づいて内容を更新します。実際に経験した事実を検討してクリニカルパスを改訂しますが、よりわかりやすく、より質の高い医療を患者さんに提供できるようにと考えています。今のところ、全ての疾患を網羅しているわけではありませんが、さらに充実させていきますのでご利用ください。

人工骨・骨ペースト

人工骨とは手術時の骨の不足を補うために人間の骨に近い成分から作られた人工物です。様々な形状のものがあり、ペースト状で使う部位の形状に合わせることができるもの、顆粒状で本人の骨と混ぜて使うものなどがあります。

骨ペースト

リン酸カルシウムという骨に極めて近い成分から形成され、生体内で骨と癒合します。当院では骨粗鬆症による背骨骨折に対する手術を中心に様々な疾患に使用しています。

背部から背骨の骨折部位に骨ペーストを注入する手術法を「椎体形成術」といいます。この手術法を用いることにより、従来は開胸手術や開腹手術を必要とした重症の骨折にも比較的簡単な手術で対処できるようになりました。つまり、従来は手術を諦めていた高齢者や他に余病のある患者さんにも手術を行うことが可能となりました(2004年北海道新聞掲載)。当院でのこの手術の成績は国内学会(注1)では報告済みですが、今後、国際学会(注2)でも報告予定です。

(注1)2004年第33回日本脊椎脊髄病学会など

(注2)2005年第20回北米脊椎学会(North American Spine Society)など

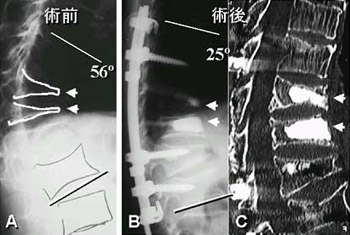

右図は、横からみたレントゲン写真(80代男性)です。第11胸椎と第12胸椎が潰れて内部が空洞になり(矢印)、56°の猫背になっていました(A)。他の病院で2ヶ月間加療しましたが、背部痛のため座ることもできないため当院を受診されました。潰れた骨に骨ペーストを注入し金属と骨の移植で補強しました。猫背は25°に改善しました(B)。断層写真では潰れた骨に骨ペーストが充填されているのがよくわかります(C)。痛みはほとんど消失し、独りで歩けるようになりました。

人工骨顆粒

腰椎すべり症などの背骨が不安定になって神経障がいを出した場合の手術治療は、その部位を動かないように固定する「脊椎固定術」が一般的です。背骨を金属で固定する「インストゥルメンテーション」に加えて骨の移植を行います。従来は骨盤を削り取って背骨へ移植しましたが、本来健康である骨盤部の痛みが残るという問題点がありました。当院では、人工骨顆粒を用いることにより骨盤を傷つけることなく脊椎固定術を行っており、その成績は良好です。

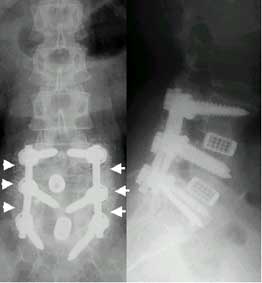

右図は第4腰椎-仙骨固定術例です。左の正面レントゲン写真で金属の外側に見えるのが人工骨と自分の骨の混合物です。背骨に完全に癒合しています。骨盤に傷をつけることなく手術をすることができました。

脊椎最小侵襲手術

脊椎手術の分野でも傷を小さくして筋肉の損傷を最小限にする「最小侵襲手術」が広まりつつあり、内視鏡手術もそのひとつです。しかし、最小侵襲手術には問題点もあります。まず、従来の手術法に比べ手術時間が長い(倍以上)ことが挙げられます。小さい皮膚切開で手術をすると効率が悪く時間を要するからです。高齢者にはうつ伏せで全身麻酔をかけること自体が身体への負担になります。つまり、傷を小さくすることよりも短時間で手術を終えることの方が重要な場合もあるのです。また、神経や神経を包んでいる硬膜(こうまく)の損傷の頻度が高いことも問題点の一つです。これは、内視鏡では立体的に見えず奥行きがわかりにくいため神経を傷つけてしまいやすいからです。傷が小さくても神経を損傷してしまっては本末転倒です。最も重要なのは、神経を圧迫している骨や椎間板を安全に切除することなのです。

当院では、脊椎最小侵襲手術の対象を椎間板ヘルニアのみに限定して行っています。安全性を第一にしていますので、内視鏡とは異なる立体視可能な器械(クワドラント)を用いています。立体的に見えるので、2005年4月現在まで神経や硬膜の損傷例はありません。また、操作性が良いので手術時間も短く、従来の手術時間+10分程度です。内視鏡よりも4mm太いので傷も4mm大きいですが、わずか4mmで安全性が高まるのですから優れた方法だと考えています。

左の写真は、手術風景です。直径22mmの特殊な円筒を通して脊椎を見ます。写真のように手術用ルーペを使用して拡大視することも可能です。立体的に見えるので安全に操作ができます。

右の写真は、手術後の創です。長さは22mm程度です。従来の手術法では40~50mm程度の切開を要し、脂肪や筋肉が厚い患者さんではさらに大きな皮膚切開が必要でした。この方法では体格の影響を受けず、常にこの程度の皮膚切開で対処できます。筋肉の損傷も従来の手術法より軽度です。